脳科学と臨床に基づいたお話しを、作業療法士である菅原洋平氏に伺う連載、第2回目です。

第1回では脳科学からみたストレスと、「予測」することでストレスをできるだけ回避する方法についてお聞きしました。

今回は、ストレス反応と「やる気」の関係性について伺います。

菅原洋平(すがわら・ようへい)

1978年、青森県生まれ、静岡県育ち。作業療法士。ユークロニア株式会社代表。国際医療福祉大学卒業後、作業療法士免許取得。民間病院精神科勤務後、国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事する。その後、脳の機能を活かした人材開発を行うビジネスプランをもとにしたユークロニア株式会社を設立。現在はベスリクリニックで外来を担当する傍ら、全国講演も精力的に行う。著書に『あなたの人生を変える睡眠の法則』(自由国民社)、『「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント』(河出書房新社)など多数

自分の脳のマネージャーになり、課題設定をする

ストレスへの対処という考え方を脳科学的な視点からみると、「ストレス反応を生み出さない」ということと、もう1つは「ストレス反応をやる気やパフォーマンスの向上に使う」という2つの考え方があります。今回は後者についてお話したいと思います。

脳科学からみたストレスへの対処法は、当事者は自分の脳のマネージャー的立場になって、どのように課題を与えるかという視点に立ちます。自分の脳を他人事のよう客観的に捉える力を「メタ認知」と呼びますが、そのメタ認知を使って自分の脳に課題設定をするというやり方です。

課題の設定は、脳が『やる気になる』ものと『やる気が失せる』ものと2つあります。

『やる気が失せる設定をした場合、自らストレス反応が強い状況を生み出しているということになります。ですから逆に考えれば、そういった状況を避けるための行動を計画し、脳が予測できる状況をつくれば、ストレスを予防できるというわけです。

予測できる範囲50%設定で、やる気をコントロールする

前回のコラムでは、脳は予測する内蔵であり、予測はストレスを軽減することに役立つというお話をしました。

では、状況をすべて分かりきって100%予測できればストレスなくやる気になるかというと、実はそうではありません。すべて予測できると脳は退屈してしまい、やる気につながらないのです。

人は、「もうちょっとやればできそう」という課題設定をされるとやる気が出ます。これを日常生活の習慣の中に落とし込んでいきます。

例えば、30分以内に文章を書かなければならないことがあり、あと残り5分しかなく、まだ3行ぐらいしか書けてないといった状況の場合、すごく焦って余計文章が浮かんでこない……そんな経験はありませんか?

これは、残り5分間でどのくらいの文章が書けるか予測が立たないことで、無駄に心拍数が上がり筋肉がこわばってパフォーマンスが上がらないのです。

しかし、残り5分間の中で普段5分でできる作業をすれば「もうちょっとでできるはずだ」と、集中力が増してやる気が出ますよね。

これは『時間』と言う軸を使って、脳の予測を助けているからなのです。

タスクをビンゴゲームに当てはめてやる気を出す

やらなければならないタスクがあるのに、なかなか行動に移せないことがあります。例えば家事のお風呂洗い。

これはお風呂洗いにどのような手間が生じて、どのくらい時間がかかるのか予測が立たず、それに対して筋肉がこわばりやる気がでないのです。

このような時間軸が予想できない時には「空間」という軸で課題設定を行います。

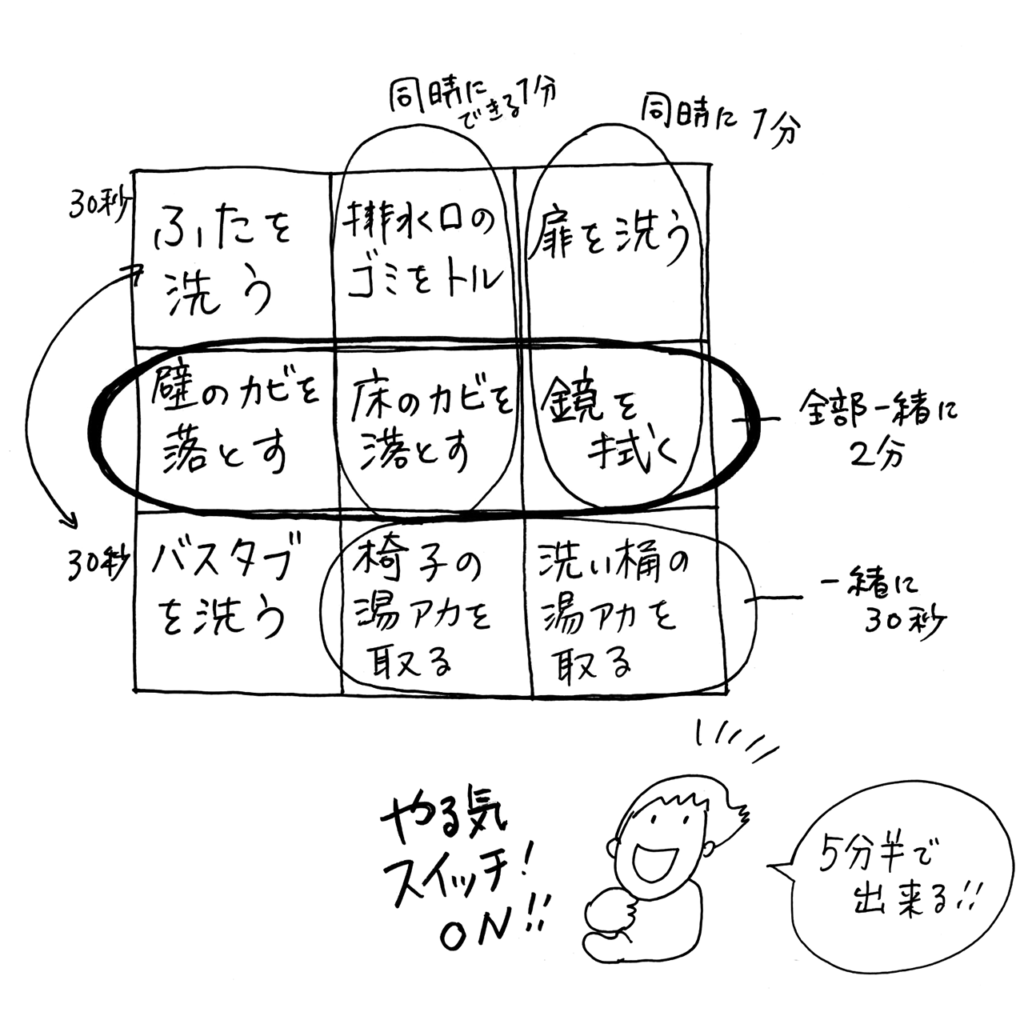

それは「ナインブロック」という9つのマスを使うビンゴゲームで対処する方法があります。

お風呂洗いとは何なのか、例えば「お風呂のふたを洗う」「壁のカビを落とす」など9つに区分し、一つひとつマスを埋めていきます。9つのタスクを書き出すと、まずここで「どうやら9つのタスクが終われば、お風呂洗いは完成するようだ」とだいたいの全体像が分かります。そしてゲームを進めます。

「このマスの1つのタスクをやれば、残り2つのタスクも消えてビンゴができる」というように、空間情報として作業と作業の関連性をつなげるとゴールの達成が見えてきます。脳が予測しやすい状況が作られるため、やる気が出てくるのです。

TODOリストの落とし穴

タスク管理をTODOリストとして書き出している方が多いと思いますが、TODOリストよりもビンゴゲームの方が達成しやすくなります。

課題を縦に箇条書きしたのでは、あれもこれもやらなきゃと、一日で全部終わらない量を書いてしまい、TODOリストがどうなればゴールなのか、脳が理解できません。

そこで、タスクの達成を分かりやすい形に変えたのが、先程ご説明したビンゴゲームのタスク設定です。

ビンゴゲームにすると作業と作業の関連性を見出してマスを埋めるので、優先順位を立てて要領よく作業ができるのです。

ちなみにタスク管理もデジタル端末を使用しているという人が増えましたが、紙を使うことをお勧めします。

紙の場合は、1つ何かを書いているとき、ほかに違うことを考えることができるので、関連する事柄やアイディアが浮かびやすい。

しかし、パソコンやスマートフォンなどでのタスク入力は、デジタル端末を扱うことだけに脳のエネルギーを多く消費してしまうので、ほかのことは考えづらくなるのです。

これは、ビンゴゲームに関しても同じことが言えます。本当は作業と作業の関連性をイメージしたいのですが、デジタル端末を使うとマスを埋めることが目的になりやすい。

まずは時間の余裕がある時にトライしてみてください。

切羽詰まった難しい状況のときにチャレンジしたくなるかもしれませんが、脳は「新しい習慣をはじめる」ということだけで大きなエネルギーを消費し、ストレスになってしまいます。

思考のトレーニングをする場合、まずは時間の余裕があって、誰からも責められないときに実験し、感覚の違いを味わうことが大切です。

構成:吉田明乎

企業情報

株式会社Yume Cloud Japan

本社

〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-46

山形大学有機材料システム事業創出センター内

Tokyo Office

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

茅場町一丁目平和ビル8F

FinGATE KAYABA

Yume Cloud Inc.

440 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 94085