- 第1回 -

体にいい食事は、

心にもいい

近年、研究が進み、体の不調だけでなく、心の不調にも日々の食事が関係していることがわかってきました。「気分が落ち込む」「やる気がでない」「イライラする」など理由なく長引く心の不調に、栄養素の偏りや不足があることも指摘されています。心の健康を支え、ストレスケアにつながる食事について、管理栄養士の鈴木いづみさんにお聞きしました。

鈴木いづみ(すずきいづみ)

管理栄養士。一般社団法人健康栄養支援センター理事。

2006年 京都女子大学家政学部食物栄養学科卒業。

京都女子大学家政学部食物栄養学科の実習助手を経て、

精神科病院に勤務。その傍ら、一般社団法人健康栄養支援

センターに所属。2018年 同センターで、心と栄養について

考える「メンタルヘルス栄養研究会」を発足。

-「心と栄養」について考えるきっかけはありましたか?

精神科病院の患者さんは糖尿病や脂質異常症、肥満傾向などのいわゆるメタボリック症候群にあてはまる人が意外に多いのですね。

そんな様子を見て、身体的健康とメンタルは関係があるのではないかと考えるようになりました。そのころ、まだ耳にすることのなかった「精神栄養学」の記事に出合い、心と栄養の関係についてとても興味を持ちました。

-病院で栄養管理をされていますが、患者さんのメンタルとどう関わっていますか?

精神科の管理栄養士の仕事も、患者さんの体の健康を改善する栄養管理が主な仕事になります。

食事が改善するとメンタルも改善する。またメンタルが改善されると食事も改善するケースもよく見られます。もちろん、薬の治療をはじめとする医療行為の影響もあると思いますが、心と栄養の関係も実感しています。

-メタボリック症候群とメンタル不調には関連性が?

ちょっと医学的な話になりますが、心疾患や脳血管疾患、メタボリック症候群などはうつ病のリスクになり、うつ病はそういった病気の発症リスクを高めているといわれています(「日本うつ病学会治療ガイドライン」より)。

ストレスの多い人が肥満というのは、なかなか考えにくいことですが、長期的なストレスは偏った食事や過食をまねくということなのかもしれませんね。

-なるほど、心と体と食事には深いつながりがありそうですね。

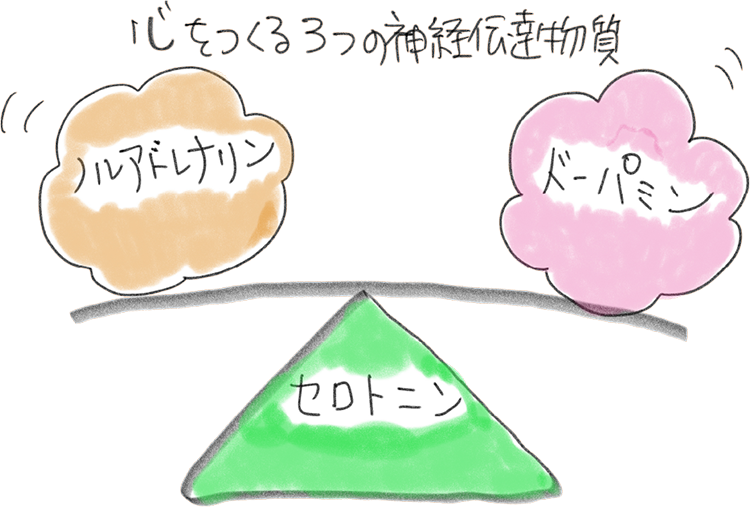

「快い」気分や「不安」な気持ち、「やる気」など、さまざまな気持ちを調節しているのが、脳の神経伝達物質といわれています。その神経伝達物質をつくるのに欠かせないのが食事からの栄養素です。

栄養素が過不足なく届き、神経伝達物質がバランスよくつくられることで、心の健康のベースがたもたれているのです。

-神経伝達物質と栄養素についてもう少し詳しく教えてください。

幸せホルモンとも呼ばれるセロトニン、やる気を起こさせるドーパミン、集中力を高めるノルアドレナリンなどと言われるものは、一度は耳にしたことがあるかもしれません。これらも神経伝達物質です。

たとえば、眠りを促すメラトニンはセロトニンから作られますが、その原料となる必須アミノ酸(*1)のトリプトファンが不足するとうまくつくることができません。

単にトリプトファンをとればそれでよいかというと、それだけではなく、セロトニンが合成されるまでの過程で、さまざまな栄養素が必要になります。セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンの3つの物質の合成に関わる栄養素は、ビタミンD、葉酸、ビタミンB6、鉄分、亜鉛などが言われています。

-ビタミン・ミネラルとよばれるものですね。

それぞれの栄養素にはどんな働きがあるのでしょう?

簡単にいうと、たんぱく質、ビタミンB群、鉄分が不足すると、心も体もエネルギーの産生と利用が円滑にできなくなります。

ビタミンDには、ストレスから脳を保護する作用があることがわかってきています。脳のシナプスにも存在する亜鉛の不足は、記憶障害をまねくといわれています。

ほんのわずかで足りるビタミン、ミネラルの微量栄養素(*2)も、不足する状態が続くと体のしくみがくずれ、やがて、心と体のさまざまな不調につながるのです。

-心は心、体は体ではないのですね。

そうですね。私たちはふだんから、心と体が影響しあっていることは実感していますよね。緊張すると心拍数が上がったり、冷や汗が出たり。嬉しいことがあると疲れも吹き飛ぶ、あの感覚です。

心と体の関係についての研究も進んでいて、腸内環境と連携していると言われていますし、内臓脂肪が過剰になると炎症物質が出され、それが脳に届くとメンタル不調を引き起こすという新説も注目されています。心から体、体から心へと常に影響し合っているのが私たちの体なのですね。

-体に良い食事が、心にも良いということですね!

では、健康な心づくりにはズバリ、どんな食事がよいのでしょう?

健康増進のために当たり前に言われている”規則正しくバランスよく食べる”ことが大切です。

人は、食べることで体に栄養素をとり入れ生きていますから、さまざまな栄養素を過不足なくとることは心の健康の維持にもつながります。そのことは研究レベルでもわかってきているのです。日頃から心の疲れを見逃さず早めに対処すること。まずは食事に気をつけてみる。そのメリットは大きいと思いますよ。

次回は、バランスよく食べるということについてくわしくお話します!

◎取材をして

京美人の鈴木いづみさんは、たくさんの質問にも丁寧に答えてくれる、はんなりやさしいお姉さんでした。次回のお話も楽しみです!

参考:『こころに効く精神栄養学』功刀浩著/『精神疾患の栄養食事指導』功刀浩/阿部裕二 編著/日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.大うつ病性障害2016/公益財団法人 腸内細菌学会 用語集

(*1):体内で合成できないアミノ酸。必ず食事からとる必要がある。 (*2):微量ながらも人の代謝機能を維持するために必要な栄養素(ビタミン、ミネラル)のこと。

企業情報

株式会社Yume Cloud Japan

本社

〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-46

山形大学有機材料システム事業創出センター内

Tokyo Office

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

茅場町一丁目平和ビル8F

FinGATE KAYABA

Yume Cloud Inc.

440 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 94085